A Amazônia é um lugar de paradoxos. É onde a floresta mais biodiversa do mundo convive com cidades superaquecidas, onde cursos d’água milenares correm ao lado de bairros sem saneamento, e onde o discurso ambiental, muitas vezes, colide com práticas urbanas que ignoram o território ao redor. Nas capitais da Amazônia Legal, o avanço de uma agenda de cidades inteligentes e sustentáveis tem acontecido de forma desigual, mas já há sinais de transformação.

A proposta de uma cidade inteligente não se resume a sensores ou aplicativos, mas envolve um modelo de desenvolvimento urbano baseado em três pilares: uso estratégico da tecnologia, compromisso ambiental e governança participativa. Na Amazônia, isso ganha contornos particulares: calor extremo, chuvas intensas, baixa arborização, crescimento desordenado e exclusão social impõem obstáculos à construção de espaços urbanos mais humanos.

O ranking Connected Smart Cities é uma pesquisa nacional que avalia o nível de desenvolvimento das cidades brasileiras sob a perspectiva de inteligência, conectividade e sustentabilidade. Ele é produzido anualmente pela Urban Systems, em parceria com a empresa Necta, e avalia todas as cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes – em torno de 650 municípios.

Na edição mais recente, lançada em 2024, Palmas se destacou como a cidade amazônica mais bem posicionada, ocupando a 31ª colocação. O resultado é fruto de uma política urbana que alia conectividade, educação e empreendedorismo.

Para exemplificar com informações do próprio ranking, a capital do Tocantins registra velocidade média de 455 Mbps nas conexões de banda larga contratadas e tem 96,7% do município coberto por sinal 5G. Entre os empregos formais, 36,8% são ocupados por profissionais com ensino superior.

Na educação, a cidade tem se destacado por manter bons indicadores: a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para os anos finais do ensino fundamental é de 5,4; o investimento per capita anual em educação gira em torno de R$ 1.700 por habitante; e a taxa de abandono no 1º ano do ensino médio público é de 4,9%.

No recorte de empreendedorismo, o município registrou crescimento de 32,4% no número de empresas de tecnologia, 36,2% no número de empresas ligadas à economia criativa e 6,0% no total de Microempreendedores Individuais (MEIs). Além disso, conta com duas incubadoras de empresas voltadas à inovação e um Parque Tecnológico em fase de licitação e construção, o Parque Tecnológico do Tocantins, conforme dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Entre os serviços inteligentes à disposição da população, Palmas já adota centro de controle e operações, sistema de semáforos inteligentes, bilhete eletrônico no transporte público, cadastro imobiliário informatizado e acessível ao cidadão, emissão de alvará eletrônico, matrícula escolar on-line na rede pública e atendimento digital por meio de aplicativo e site da prefeitura.

Urbanismo bioclimático como resposta à crise climática nas cidades amazônicas

“A ARQUITETURA MODERNA IGNOROU O QUE O RIBEIRINHO SEMPRE SOUBE. AGORA, ESTAMOS REDESCOBRINDO QUE PALAFITAS, RIPAS VAZADAS, TELHAS ALTAS E MADEIRA NOBRE TÊM LÓGICA TÉRMICA, ECOLÓGICA E ECONÔMICA.”

O ano de 2023 marcou a maior seca registrada no Amazonas em mais de um século. Em Manaus, bairros inteiros enfrentaram falta d’água, interrupções no transporte fluvial e índices de poluição do ar equivalentes aos de metrópoles industriais. Em Belém, a cheia dos rios em 2022 atingiu mais de 20 mil pessoas. A emergência climática deixou de ser projeção e passou a ser cotidiano, com consequências diretas sobre a forma como vivemos nas cidades.

O cenário tende a se agravar: segundo o Mapa de Vulnerabilidade Climática Urbana do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), divulgado no ano passado, 13 das 27 capitais brasileiras apresentam risco muito alto de eventos climáticos extremos. Destas, cinco estão na Amazônia. O relatório destaca a baixa resiliência hídrica, o déficit de drenagem urbana e a insuficiência de políticas de mitigação nas cidades amazônicas.

“As cidades da região Norte são duplamente vulneráveis: estão entre as que mais sofrem com os efeitos da mudança do clima e, ao mesmo tempo, estão entre as que menos têm estrutura para reagir. A maioria ainda carece de planos municipais de adaptação climática. É como entrar numa enchente sem nem saber nadar”, alerta a professora Ana Cláudia Cardoso, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Especialista em planejamento regional e urbano na Amazônia, Cardoso ressalta que a expansão urbana desordenada, comum nas capitais da região, piora o quadro. Bairros surgem sem infraestrutura mínima: ruas sem pavimentação, ausência de arborização, esgoto a céu aberto e habitações precárias. O resultado é o agravamento de ilhas de calor que elevam as temperaturas em até 4 °C em relação a áreas com cobertura vegetal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em vez de repetir modelos urbanos importados, que ignoram as especificidades do clima amazônico, arquitetos e urbanistas têm recorrido a soluções baseadas no território e nos saberes tradicionais da população ribeirinha. A arquitetura bioclimática — que busca equilibrar conforto ambiental e eficiência energética usando recursos naturais como luz solar, ventilação e sombreamento — começa a se firmar como estratégia técnica e cultural.

Um exemplo emblemático é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Tefé, no Amazonas. Projetado com base em princípios bioclimáticos, o complexo utiliza madeira manejada de forma sustentável, cobertura em duas águas para facilitar o escoamento da chuva, painéis ripados que permitem ventilação cruzada e aproveitamento da iluminação natural. Os prédios são elevados sobre palafitas, respeitando o ciclo das cheias e evitando impactos sobre o solo. A temperatura interna das construções é, em média, 4 °C mais baixa que a externa, sem uso de ar-condicionado, o que é resultado de soluções passivas pensadas para o clima local.

Em Santarém, no Pará, o campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) também incorpora princípios da arquitetura adaptada à realidade amazônica. As edificações utilizam materiais regionais, grandes coberturas inclinadas para proteção contra sol e chuva, além de ventilação natural em todos os ambientes. O projeto prioriza o conforto térmico sem depender de sistemas artificiais, e foi desenvolvido com participação de pesquisadores locais, valorizando o conhecimento técnico e empírico do território.

“A arquitetura moderna ignorou o que o ribeirinho sempre soube. Agora, estamos redescobrindo que palafitas, ripas vazadas, telhas altas e madeira nobre têm lógica térmica, ecológica e econômica”, afirma Cardoso. “O desafio é romper com a estética do concreto armado, que simboliza status, mas gera sofrimento térmico”, completa a professora.

Segundo um estudo da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, de 2023, a maioria das moradias em áreas periféricas de capitais amazônicas como Manaus, Belém e Porto Velho é autoconstruída, sem acompanhamento técnico. Em áreas de risco, construídas com materiais inadequados e sem ventilação, essas casas ampliam a exposição da população aos efeitos extremos do clima, sejam secas prolongadas ou chuvas intensas.

“EM MANAUS, BAIRROS INTEIROS ENFRENTARAM FALTA D’ÁGUA, INTERRUPÇÕES NO TRANSPORTE FLUVIAL E ÍNDICES DE POLUIÇÃO DO AR EQUIVALENTES AOS DE METRÓPOLES INDUSTRIAIS.”

Arborização urbana: ausência verde que custa vidas

Mesmo cercadas por uma das maiores coberturas florestais do planeta, as capitais amazônicas convivem com escassez de sombra. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em abril deste ano, apenas 53,6% das ruas de Boa Vista têm arborização mínima; em Macapá, o índice é de 66%. Belém figura entre as menos arborizadas do país, com apenas 44,65% das ruas apresentando cobertura verde. Em contraste, cidades como João Pessoa, Curitiba e Goiânia têm mais de 80% de cobertura.

Segundo a professora Yêda Corrêa, do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), entre os danos causados pela baixa arborização, estão a contribuição para picos de temperatura, aumento da poluição, doenças respiratórias e prejuízos à retenção de água da chuva. O déficit de áreas verdes também afeta a saúde mental: estudos do Instituto de Psicologia Ambiental apontam que moradores de regiões com menos árvores registram maiores índices de ansiedade e estresse.

“A árvore urbana é uma infraestrutura de saúde pública. Ela é o ar-condicionado natural, o filtro de poluentes, o espaço de encontro, o amortecedor da chuva. Vivemos cercados pela maior floresta tropical do mundo, mas nossas cidades parecem ter sido projetadas para climas áridos. Falta planejamento, falta orçamento, mas sobretudo falta vontade política de enxergar que verde é prioridade, não acessório”, resume Corrêa.

“Em projetos de edifícios e arranha-céus, por exemplo, a arborização é automaticamente ignorada, pois a visão de futuro adotada nas cidades do bioma amazônico ainda traz consigo um viés histórico-colonial, que remete o verde e tudo alinhado a ele ao primitivismo”, acrescenta a professora.

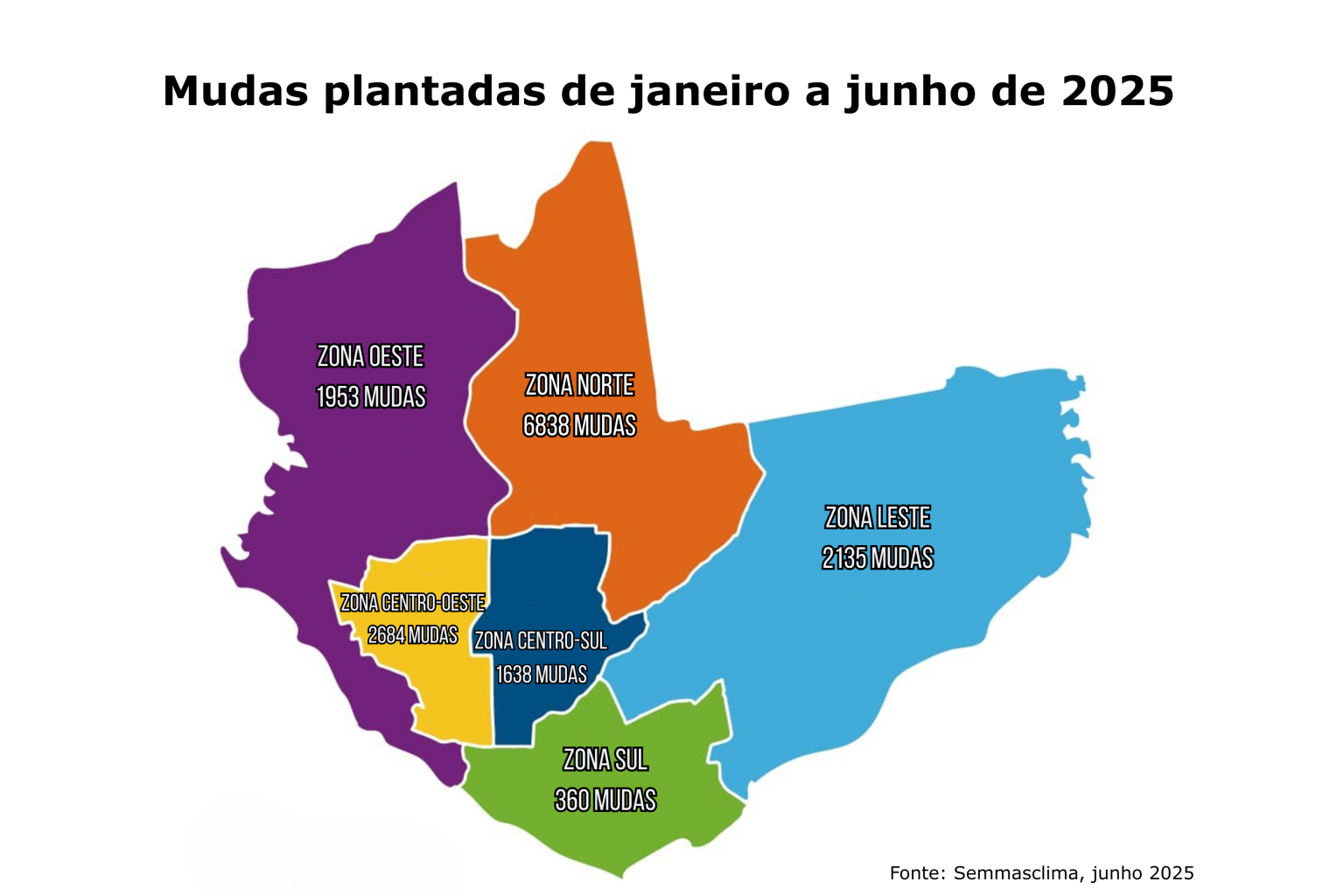

A boa notícia é que algumas cidades começaram a reagir. Por meio do plano Manaus Mais Verde, a Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas (Semmasclima), já plantou, no primeiro semestre de 2025, mais de 12 mil mudas em localidades públicas — um número quase três vezes superior ao total do ano anterior.

“O plantio de árvores é a garantia de sobrevivência da nossa gente. Este ano, a gente vai triplicar o que fizemos só no ano passado. Vamos plantar 15 mil árvores. Arborização e clima da capital são prioridades da nossa gestão”, afirmou o vice-prefeito Renato Junior.

A iniciativa ocorreu graças ao uso de equipamentos mecanizados que aumentam produtividade e reduzem esforço físico. A meta é alcançar 15 mil mudas plantadas até dezembro em 50 áreas públicas. A previsão também inclui a distribuição gratuita de mudas à população e o contínuo monitoramento das árvores já plantadas. Durante o verão amazônico, segundo o titular da Semmasclima, Fransuá Matos, as regas serão intensificadas, para que as mudas continuem se desenvolvendo.

A iniciativa ocorreu graças ao uso de equipamentos mecanizados que aumentam produtividade e reduzem esforço físico. A meta é alcançar 15 mil mudas plantadas até dezembro em 50 áreas públicas. A previsão também inclui a distribuição gratuita de mudas à população e o contínuo monitoramento das árvores já plantadas. Durante o verão amazônico, segundo o titular da Semmasclima, Fransuá Matos, as regas serão intensificadas, para que as mudas continuem se desenvolvendo.

“ISSO REVELA A URGÊNCIA DE MELHORAR A COLETA, IMPLEMENTAR ATERROS ADEQUADOS E AMPLIAR A RECICLAGEM”

Em Belém, a urgência é ainda maior. A cidade se prepara para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025, e a contradição tornou-se emblemática: uma capital amazônica que será palco de discussões globais sobre clima, mas que tem menos da metade de suas vias arborizadas. Para mudar essa realidade, o município lançou o projeto “Cidade Verde” em janeiro deste ano, com meta de plantar 10 mil mudas ao longo do ano, especialmente em bairros periféricos, onde o calor e contaminação urbana são mais agudos.

A Prefeitura de Belém comprometeu-se a plantar 2 mil mudas por mês, totalizando cerca de 25 mil até o fim do ano, e também firmou contrato para garantir a manutenção, pois, sem os devidos cuidados (como irrigação e poda), muitos plantios não sobrevivem. A Secretária de Meio Ambiente e Clima de Belém, Juliana Nobre, destacou que diversas espécies nativas estão sendo plantadas, entre as quais jambu, pau‑preto, ipê‑rosa, abiu, jenipapo, açaí, mamorana, andirá‑uxi, pata‑de‑vaca e oiti. Todas devidamente selecionadas para suportar o microclima e embelezar a cidade.

No Parque da Cidade, epicentro da COP e antiga área do aeroclube, o plantio de árvores foi ainda mais estratégico: mais de 1 300 mudas foram plantadas até 2024, incluindo exemplares adultos — samaumeira, seringueira, ipê, bacabeira, pupunheira — e espécies em risco, como cedro, mogno e acapu. A meta é alcançar 2.500 árvores até o evento, protegendo-as por meio de transplante técnico com manejo de raízes e copa, adubação, envelopamento e irrigação para maximizar a taxa de sobrevivência . O parque, com 552 mil m² (equivalente a 50 campos de futebol), também ganhará, até o fim do primeiro semestre de 2025, ciclovias, trilhas, lago e áreas de lazer, integrando infraestrutura urbana e qualidade ambiental.

EM MANAUS, BAIRROS INTEIROS ENFRENTARAM FALTA D’ÁGUA, INTERRUPÇÕES NO TRANSPORTE FLUVIAL E ÍNDICES DE POLUIÇÃO DO AR EQUIVALENTES AOS DE METRÓPOLES INDUSTRIAIS

No entanto, nem tudo é consenso. A introdução de estruturas conhecidas como ‘eco‑árvores’ metálicas — voltadas à geração de sombra e, em alguns casos, à produção de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos — tem gerado controvérsias. Ambientalistas questionam sua real eficácia ecológica, alegando que, apesar de úteis em áreas urbanas adensadas e sem solo propício, essas estruturas não substituem os benefícios ambientais de árvores naturais, como evapotranspiração, filtragem de ar e apoio à biodiversidade.

Resíduos sólidos: um desafio que persiste

Desde a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010, o Brasil assumiu o compromisso de erradicar os lixões até 2014, prazo esse adiado, pela última vez, para agosto de 2024 para pequenos municípios. No entanto, mais de dez anos depois, a realidade na Amazônia ainda está muito distante desse objetivo. Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2024 mostram que 31,9 % dos municípios brasileiros ainda destinam seus resíduos a lixões a céu aberto, com os estados da região — Amazonas (91,9 %), Pará (83,8 %), Roraima (85,7 %) e Maranhão (86,2 %) — liderando esse ranking. Ou seja, mesmo após o novo prazo legal, cerca de 68,9 % das cidades do Norte ainda mantêm disposição inadequada de resíduos, sendo 63,4 % em lixões e 10,2 % em aterros controlados.

Em Manaus, que gera entre 2.300 e 2.500 toneladas de lixo por dia, o equivalente a 575 caminhões diários, quase 90 % desse volume segue diretamente para o Aterro do quilômetro 19 da rodovia AM-010, sem qualquer triagem prévia, e a coleta seletiva ainda cobre apenas 14,9 % da população, concentrada em bairros centrais e nobres. A taxa de reciclagem é de apenas 1,2 % do total gerado, embora esse índice seja sete vezes maior que o registrado em 2013.

A solução aguardada, por anos, está no Centro de Tratamento e Transformação de Resíduos (CTTR), um avanço significativo na gestão de resíduos sólidos urbanos, especialmente na Região Metropolitana. Instalado em um terreno de 142,8 hectares e já operando a primeira de três células impermeabilizadas com capacidade diária de 1 200 toneladas (a ser triplicada ao final das obras), o CTTR integra sistemas modernos de impermeabilização, drenagem de chorume com osmose reversa e monitoramento ambiental rigoroso. Dessa forma, a infraestrutura não só impede a contaminação do solo e do bioma amazônico, como também trata o chorume para reutilização industrial.

Além da destinação correta dos resíduos, o projeto do Centro prevê a captação e aproveitamento do biogás gerado pela decomposição orgânica — fase que se concretizará dois anos após o início da operação. A proximidade à rede de distribuição de gás natural permitirá a injeção de biometano, contribuindo para a descarbonização da matriz energética de Manaus e gerando certificados de descarbonização para os consumidores.

Estima-se que, em pleno funcionamento, o CTTR poderá reduzir até 400 milhões de toneladas de CO₂ equivalente por ano, além de movimentar cerca de R$ 200 milhões em investimento privado, impulsionando benefícios ambientais, econômicos e sociais para a região.

Boa Vista, por sua vez, desponta como referência no Norte ao adotar sistemas inteligentes de monitoramento de lixo: sensores instalados em contêineres que informam o nível de enchimento em tempo real, reduzindo a coleta desnecessária e gerando economia de até 30 % nos custos, além de cortar emissões de CO₂ da frota de caminhões.

Na capital paraense, Belém, o reforço às cooperativas de catadores tem sido a estratégia central: entre 2019 e 2024, o número de catadores formalizados saltou de 230 para mais de 500. A prefeitura forneceu microcrédito, galpões de triagem e integração plena ao sistema público, pilares que têm permitido a esses trabalhadores operarem melhores condições, acelerar a logística reversa e ampliar a coleta comunitária.

Em Rio Branco, no Acre, outro modelo vem sendo testado com foco em educação e inclusão social: a formação de “agentes mirins da reciclagem” em escolas. Crianças e adolescentes são capacitados para atuar na triagem, educação ambiental e mobilização comunitária, fortalecendo desde cedo a cultura de reaproveitamento e reciclagem.

“A lógica dos resíduos precisa mudar da exclusão para a inclusão. Não se trata apenas de reciclar, mas de envolver a sociedade e garantir dignidade a quem vive desse trabalho”, analisa Michele Aracaty, economista e professora do Departamento de Economia e Análise da Ufam, reforçando que a verdadeira transição para uma gestão adequada de resíduos só será possível com justiça social e reconhecimento do papel dos catadores.

Manaus também implementou ecobarreiras em igarapés e no Rio Negro, reduzindo em mais de 50 % o volume de lixo flutuante — de 600-700 toneladas por mês retiradas manualmente, caiu para 200–250 toneladas após a implantação dessas barreiras. Ainda assim, cerca de 85 % dos resíduos poderiam ser reciclados ou reaproveitados, mas seguem indo ao aterro por falta de estrutura e incentivos.

Essas ecobarreiras, localizadas de leste a oeste da capital amazonense, funcionam como filtros, retendo o lixo que, de outra forma, seguiria para os rios da região. Com as chuvas intensas que afetam a cidade, os equipamentos se tornam ainda mais necessários, evitando que grandes quantidades de resíduos comprometam os cursos d’água e causem impactos ambientais irreversíveis.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, as ecobarreiras instaladas nos igarapés de Manaus são monitoradas e limpas diariamente pelas equipes da prefeitura. “Estamos trabalhando incansavelmente para manter a cidade limpa, especialmente durante o período chuvoso. Todos os dias, nossas equipes realizam a manutenção das ecobarreiras para garantir que esses dispositivos cumpram seu papel e contribuam para a preservação dos nossos igarapés”, destacou o secretário.

O Amazonas é o terceiro estado com maior geração diária de lixo por habitante (1,04 kg/dia), acima da média nacional de 956g, e à frente de todos os demais estados da Região Norte, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, publicado em 2020 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).

Mobilidade sustentável e tecnologias para transformar a realidade

A mobilidade ativa (caminhada e bicicleta) e elétrica ainda são pouco estimuladas na região. A maioria das cidades da Amazônia não possui ciclovias contínuas, calçadas acessíveis nem sistemas de transporte público com energia limpa. O modelo segue centrado no transporte individual e na queima de combustíveis fósseis.

Iniciativas promissoras, porém, começam a surgir. Em Boa Vista, a regulamentação de maio de 2024 modernizou a legislação de micromobilidade, estabelecendo normas para ciclomotores, bicicletas elétricas, patinetes e outros veículos elétricos individuais. A lei define limites de velocidade (32 km/h para bicicletas elétricas, 50 km/h para ciclomotores), exige uso de equipamentos de segurança, iluminação e respeito à circulação segura de pedestres e usuários de ciclovias, sinalizando um incentivo ao uso desses meios como alternativas sustentáveis de transporte urbano.

No campo da infraestrutura, a Amazônia Eletrovias, empreendimento apoiado pelo governo federal em parceria com empresas de energia, já disponibiliza cerca de 30 pontos de recarga rápida para veículos elétricos em rodovias do Norte e Nordeste. Esse avanço demonstra a viabilidade de uma rede de “eletrovias” que conecta capitais e grandes centros da Amazônia, preparando o terreno para ampliação para os corredores da BR‑174 e BR‑319 no médio prazo.

Ainda que haja desafios, como a falta de ciclovias contínuas e calçadas bem planejadas, essas iniciativas mostram que é possível avançar. A presença de ônibus elétricos, a regulamentação da micromobilidade e a expansão de infraestrutura de recarga são os primeiros passos concretos rumo a uma mobilidade urbana mais sustentável na Amazônia.