A Margem Equatorial desponta como a nova fronteira da exploração energética no Brasil. Essa faixa marítima, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte, reúne cinco bacias sedimentares: Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão e Foz do Amazonas, concentrando expectativas de descobertas que podem somar até 30 bilhões de barris de petróleo, segundo estimativas da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

No centro das atenções, está a bacia da Foz do Amazonas, localizada em frente aos estados do Amapá e do Pará, e considerada a mais sensível e estratégica da região, onde a Petrobras pretende perfurar 15 poços exploratórios até 2029, dentro de um pacote de investimentos de cerca de US$ 3 bilhões, o equivalente a 38% de todo o orçamento de exploração previsto pela estatal para os próximos anos. Em disputa, está o bloco FZA-M 59, localizado a 175 quilômetros de Oiapoque, no extremo norte amapaense.

O Plano Estratégico 2024-2028 da Petrobras reserva cerca de US$ 3,1 bilhões para essa região, com a previsão de dezenas de poços no quinquênio. Os primeiros movimentos ganharam tração na Bacia Potiguar, onde o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou a perfuração de poços exploratórios em 2023. Já na Foz do Amazonas, o órgão ambiental tem exigido estudos adicionais para avaliar riscos.

O órgão já negou licenças em 2023 por considerar estudos insuficientes, e mantém postura cautelosa, exigindo comprovação prática da capacidade de resposta. A Advocacia-Geral da União (AGU) chegou a intervir para esclarecer que a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) não é requisito legal para licenciar perfuração exploratória, mas o órgão segue condicionando o processo a testes rigorosos.

A discussão se intensifica no momento em que o processo de licenciamento do referido bloco avança, com a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) – finalizada em agosto. A APO inclui simulações e vistorias que antecedem a autorização para perfuração de um primeiro poço em alto-mar.

A aposta, no entanto, tem dividido opiniões. De um lado, há os que enxergam na exploração uma oportunidade de dinamizar a economia de estados pouco industrializados, ampliar a arrecadação de royalties e reduzir desigualdades históricas. De outra parte, há quem alerte para os riscos de uma atividade de alto impacto em uma região onde a biodiversidade ainda é pouco conhecida e a logística de resposta a acidentes é precária.

O consumo global de petróleo ultrapassou a marca de 103 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) em 2024. Em julho deste ano, a produção total de combustíveis líquidos do Brasil cresceu 70 mil bpd a 4,8 milhões bpd, o que sinaliza um novo recorde para o país. Os dados são da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Embora tenha o pré-sal como principal fonte atual (responsável por quase 80% da produção nacional em 2025, de acordo com a ANP), o Brasil busca novas fronteiras para manter sua relevância energética nas próximas décadas.

A Guiana, país vizinho ao norte, multiplicou seu Produto Interno Bruto (PIB) em poucos anos após confirmar reservas gigantescas e iniciar exportações, especialmente após a descoberta do megabloco Stabroek, em 2015, liderada pela ExxonMobil.

A Exxon, operando junto com parceiros como CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) e, até recentemente, Hess, cuja participação de 30% foi comprada pela Chevron, já somou mais de 30 descobertas nesse bloco, e tem projetos em andamento como Uaru, Whiptail, Hammerhead, Longtail, entre outras companhias.

Em 2015, o país possuía um PIB de U$ 4,2 bilhões; em 2024, esse valor saltou para U$ 24 bilhões. O país registrou expansão de 63% em 2022, 34% em 2023 e 43% em 2024, segundo o Banco Mundial.

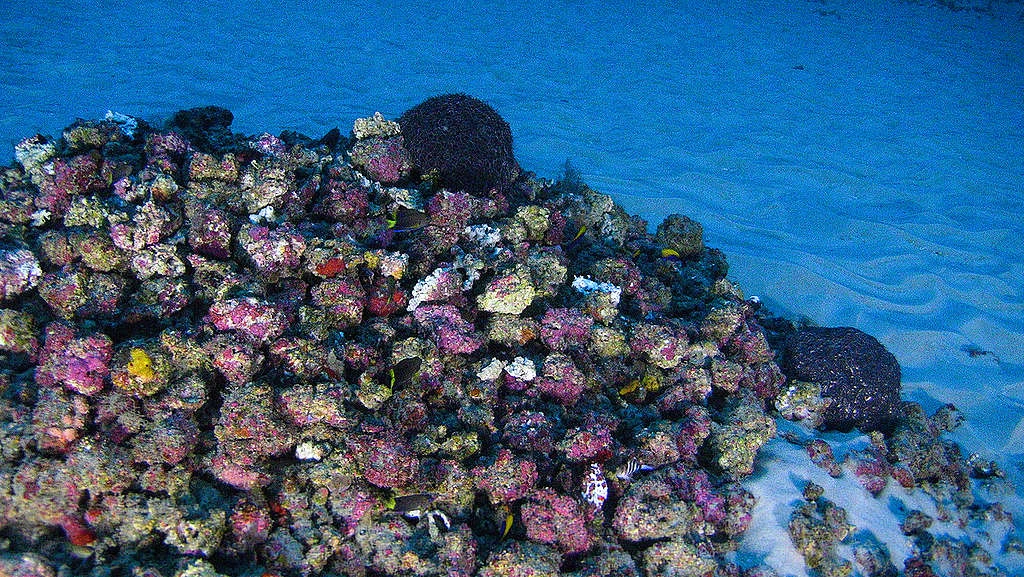

A grande preocupação em relação à exploração de petróleo na Foz está ligada ao risco de derramamento de óleo em um dos ambientes marinhos e costeiros mais sensíveis do planeta. Segundo o Ibama, o FZA-M 59 abriga Unidades de Conservação (UCs), Terras Indígenas (TIs), mangues, formações biogênicas de organismos como corais e esponjas, além de grande biodiversidade marinha com espécies ameaçadas de extinção, como boto-cinza, boto-vermelho, cachalote, baleia-fin, peixe-boi-marinho, peixe-boi-amazônico e tracajá.

Vale ressaltar que é o maior contínuo de manguezais do Brasil, assim como ecossistemas únicos citados no parágrafo anterior, como o Grande Sistema de Recifes do Amazonas (GARS), que cobre uma área estimada de 9.300 quilômetros inicialmente, em profundidades entre 30 e 120 metros. As informações foram reportadas em 2016, em estudos como o “Cientistas descobrem recife oculto pela pluma do rio Amazonas”, publicado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Nas palavras da coordenadora da frente de Oceanos do Greenpeace Brasil, Mariana Andrade, as correntes marinhas na região da Margem Equatorial são intensas, o que significa que grandes operações, como a exploração de petróleo, tornam-se arriscadas. “Não existe fronteira no oceano. Toda a Margem, que vai da fronteira com a Guiana Francesa até o Rio Grande do Norte, pode estar ameaçada se um acidente ocorrer. Fizemos alguns experimentos com boias flutuantes e percebemos que um vazamento de óleo pode ser impactante para os ecossistemas locais e para os países vizinhos”, alerta.

Durante a Expedição Costa Amazônica Viva, em 2024, pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) lançaram sete derivadores (boias oceanográficas com GPS) em diferentes pontos da Bacia da Foz do Amazonas para mapear correntes de superfície, marinhas e costeiras, que até então eram pouco conhecidas. Essas boias registraram sua posição hora a hora, permitindo identificar trajetórias precisas e demonstrar que o deslocamento de substâncias, como óleo derramado, pode cruzar fronteiras nacionais rapidamente. Por exemplo, o derivador apelidado de Tartaruga Marinha, lançado sobre o bloco FZA-M-59, atravessou em cerca de 26 horas a fronteira com a Guiana Francesa.

Além disso, boias colocadas mais próximas à costa mostraram que correntes costeiras e marés podem transportar substâncias para zonas rasas no Amapá e no Pará. Um dos dados mais alarmantes é que, mesmo com elevado volume de descarga do Rio Amazonas no mês de março, alguns derivadores se moveram em direção à costa, o que indica que, em caso de vazamento, há um risco real de contaminação costeira.

“Esses ecossistemas são conectados, o que significa que se temos um impacto nos manguezais no Amapá, berçário para várias espécies de peixes, a pesca em várias partes do litoral paraense pode ser afetada, incluindo Bragança, Vigia e Salinópolis, que são importantes cidades para o abastecimento de pescado. Pescadoras e pescadores artesanais estão na ponta dessa cadeia de sobrevivência e produção, ou seja, serão os primeiros a serem afetados”, complementa a coordenadora.

O geólogo e professor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Marcelo José de Oliveira, também chama atenção para a sensibilidade dos manguezais. “Quase toda a nossa costa é manguezal, um ecossistema muito sensível. Existe a carta de sensibilidade a derramamento de óleo, que classifica a vulnerabilidade da costa (índice 0 a 10); aqui, chegamos perto de 10 pela predominância e fragilidade dos manguezais”.

Contudo, conforme cita o professor, modelagens iniciais indicam baixa probabilidade de um eventual vazamento atingir a linha de costa, dada a distância dos poços, a posição mais a nordeste em relação ao Amapá e o regime de correntes que tende a transportar para norte/alto-mar. “Não é dizer que risco não exista, mas que é reduzido, sobretudo no que tange a atividades como a pesca artesanal na costa, por exemplo. A grande distância dos poços somada às correntes reduz a chance de contaminação direta da linha de costa neste momento”.

“Em termos gerais, a distância está em algo acima de 560 quilômetros da Foz (região de Macapá/Ilha do Marajó) até o ponto de perfuração indicado, e entre 130 e 150 quilômetros da costa do Oiapoque até essa área. Ou seja, bem distante. As correntes que levam sedimentos e plumas do Amazonas seguem ao norte, rumo ao Atlântico/Caribe, o que também afasta o óleo da nossa costa em um cenário de vazamento”, acrescenta.

A experiência internacional mostra que, embora a frequência de derrames varie entre atividades, o transporte marítimo por navios petroleiros segue sendo uma fonte relevante de vazamentos. A Federação Internacional de Poluição por Petroleiros (ITOPF, sigla em inglês) registrou, só em 2024, seis derrames grandes (acima de 700 toneladas) e quatro médios (entre 7 e 700 toneladas) envolvendo petroleiros, ao passo que a resposta a incidentes em alto-mar é logisticamente mais complexa: a distância da costa dificulta mobilização de equipamentos, a atuação de boias e barreiras demanda tempo e posicionamento cuidadoso e as condições de vento e correntes podem ampliar a dispersão do óleo.

Em ecossistemas amazônicos, a vulnerabilidade é extrema, como disse o chefe do Parque do Cabo Orange, Ricardo Motta Pires, ao The Guardian: “Um vazamento seria catastrófico para os manguezais, que alagam diariamente com as marés e seriam impossíveis de limpar”. Nessas condições, mesmo uma probabilidade baixa de acidente se torna relevante, o que ajuda a explicar a cautela do Ibama e a pressão por planos de emergência testados em campo e garantias de capacidade real de contenção.

Além dos grandes acidentes ocasionais, há uma forma silenciosa e cotidiana de poluição por óleo nos rios amazônicos: o derramamento difuso proveniente das embarcações que utilizam motores a diesel e gasolina. “O risco de acidente com navio costuma ser maior que o risco associado à perfuração a 1.500, 2.000 metros de profundidade, onde estarão os poços”, ressalta Oliveira.

O professor ressalta ainda que os manguezais da Margem estão entre os maiores do mundo e, logo, muito sensíveis ao óleo. “Por isso, as empresas que operam na Foz mantêm brigadas e planos de emergência, com barreiras e boias de contenção para reter o óleo antes de atingir a costa. Essas medidas preventivas e de resposta têm de constar dos planos de emergência e ser operacionais”

Entre riqueza e responsabilidade

“O Brasil tem reservas que podem gerar riqueza e renda, e penso que devemos continuar investigando o potencial da Margem Equatorial com responsabilidade socioambiental. O Brasil não pode abrir mão de avaliar o que há em seu subsolo marinho”, resume o geólogo e professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará (UFPA), Pedro Walfir Filho. Segundo ele, a transição energética não será viável apenas “apagando o petróleo de um dia para o outro”, pois atividades como aviação, navegação, cadeia petroquímica (plásticos, insumos) e parte da matriz energética ainda dependem de óleo e gás.

Em relação aos possíveis riscos de um acidente, caso a exploração seja autorizada, Walfir entende que, desde o derramamento na Baía de Guanabara, em 2000, o Brasil avançou em prevenção e contenção de derramamento de óleo e, desde então, não não houve acidentes de grande porte com impactos consideráveis.

“O episódio mais recente de óleo no litoral nordestino, em 2019, não teve relação com perfuração; possivelmente foi lavagem de tanques de navios, algo ainda não completamente esclarecido. A Petrobras tem responsabilidade social e capacidade técnica para explorar com segurança, e o Brasil, que ainda não é uma economia plenamente consolidada e, logo, não pode abrir mão de avaliar esse potencial”, diz.

O bloco FZA-M-59 fica a cerca de 175 quilômetros do litoral do Amapá, em águas ultraprofundas, e modelos de dispersão indicam que as correntes da região tendem a empurrar eventuais plumas de óleo em direção ao norte e ao alto-mar. O professor Marcelo José de Oliveira explica que a situação atual é de prospecção, não de produção.

“Os poços ficam bem distantes da faixa costeira onde se concentra a pesca artesanal. Nossa costa é muito sensível, com manguezais com índice de sensibilidade alto, mas a distância e o regime de correntes tendem a afastar um eventual óleo da linha de costa”, analisa. Ele destaca que o passo crucial neste momento é o Plano de Emergência. “O Plano de Emergência tem de sair do papel: a Avaliação Pré-Operacional simula vazamento, logística e resgate de fauna. É o último passo antes da licença de perfuração”.

Além disso, o Ibama tem apontado fragilidades estruturais: falta de portos preparados, demora no deslocamento de equipes especializadas e ausência de garantias robustas de que a empresa teria condições de conter um vazamento em tempo hábil. Em 2025, o órgão ambiental aprovou apenas o conceito do plano de resgate de fauna da Petrobras, permitindo a realização de simulações como etapa preparatória, mas manteve a exigência de estudos mais abrangentes, como a AAAS, que pode levar anos para ser concluída.

Como funcionam os leilões No Brasil, a ANP organiza os leilões de blocos de exploração. Eles acontecem em rodadas de licitação, em que empresas (como Petrobras, Shell, TotalEnergies, entre outras) disputam o direito de explorar determinadas áreas, que podem ser em terra (onshore) ou no mar (offshore), incluindo a Margem Equatorial. Existem dois modelos principais: Rodadas de Concessão: a empresa vencedora assume os riscos e custos da exploração e, se encontrar petróleo/gás, paga royalties e participações ao governo; Partilha de Produção (usado no pré-sal): o petróleo extraído é dividido entre a União e a empresa, com a Petrobras sempre tendo participação mínima obrigatória em alguns casos. |

Mudanças

O Amapá, altamente dependente do serviço público e de poucas atividades industriais, vê na cadeia de óleo e gás uma oportunidade inédita. De acordo com o conselheiro de Economia Regional do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP), Pablo Damasceno Reis, a chegada de investimentos exigiria infraestrutura portuária, aeroportuária e bases de apoio, gerando empregos diretos e indiretos. “Para cada posto de trabalho em plataformas ou sondas, outros são criados em serviços de transporte, hotelaria, comércio e logística”, exemplifica, mostrando os potenciais ganhos.

Mas os desafios também são grandes: migração, pressão sobre serviços públicos e risco de desigualdade social ampliada. “A lei do petróleo define royalties para estados e municípios. O essencial é a política pública: como os recursos serão investidos para melhorar a qualidade de vida? É papel da sociedade cobrar boa gestão. Não faz sentido rejeitar a atividade apenas por medo de mau uso do dinheiro”, argumenta o professor Walfir. Ele lembra ainda da obrigação legal de destinar 1% da receita bruta de óleo e gás à ciência, tecnologia e inovação, um recurso que pode fortalecer universidades amazônicas.

A própria trajetória do licenciamento na Foz do Amazonas mostra as idas e vindas do processo. Em 2014, quando empresas estrangeiras como a francesa Total e a britânica BP ainda eram operadoras dos blocos, os estudos iniciais foram realizados sem ampla participação de comunidades indígenas e ribeirinhas, sobretudo em Oiapoque. Isso gerou ruídos e até especulação imobiliária em áreas sem definição sobre produção.

Com a saída da BP e a entrada da Petrobras como operadora única, o processo foi retomado com reforço nos estudos e parcerias com universidades da região. Hoje, há convênios com instituições como UFPA, Unifap, Universidade Federal do Maranhão e Universidade Federal do Ceará, envolvendo projetos de geociências, biologia e ciências sociais.

Marcelo José reconhece que houve falhas no início, mas observa maior esforço de diálogo no momento atual. “Percebo maior esforço de diálogo com comunidades, em especial indígenas, e uma postura de não criar expectativas além do devido: pode haver descoberta, pode não haver”.

Avaliação Pré-Operacional

A Avaliação Pré-Operacional tornou-se o ponto decisivo para que o Ibama conceda a licença de perfuração. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) já trouxe diagnósticos e propostas de mitigação, mas o órgão considera que o ponto crítico é o Plano de Emergência (PEM). Além de estar descrito no papel, é necessário demonstrar sua operacionalidade por meio de simulações práticas: “Se vazar aqui, como reagimos? Com quais meios? Em quanto tempo?”. Essa execução simulada, em geral, constitui o último passo para liberar a perfuração, e a etapa mais recente teve justamente a função de testar esse plano. Se aprovado, abre-se o caminho para a concessão da licença.

Ao mesmo tempo, começam a ser discutidos os potenciais frutos que a exploração pode trazer para os estados amazônicos. Amapá e Pará tendem a ser os primeiros beneficiados, com geração de empregos e formação de novas competências, avalia Pablo Damasceno. “Nesse processo, a universidade assume papel central ao qualificar mão de obra, apoiar a gestão e orientar políticas. Hoje, a maioria dos profissionais especializados está concentrada no Sudeste, o que reforça a necessidade de formar quadros locais”, aponta.